スクラバー(排ガス処理装置)とは?湿式スクラバーと乾式スクラバーの仕組みとおすすめメーカーを紹介

スクラバーは、有害ガスや粉塵を除去するための排ガス処理装置で、湿式と乾式の2種類に分かれます。湿式スクラバーは水や液体を使ってガス中の汚染物質を吸収し、酸性ガスや可溶性粉塵の除去に効果的ですが、廃液処理が必要です。

一方、乾式スクラバーは固体吸収剤を用いて汚染物質を捕捉し、廃液処理が不要で腐食性ガスにも対応しますが、吸収剤の交換やコストが課題です。メンテナンスには、湿式は液体管理と防錆、乾式は吸収剤やフィルターの点検が必要です。

本記事では、スクラバーの仕組みとスクラバーを扱うメーカーをご紹介します。

目次

スクラバー(排ガス処理装置) メーカー23選

スクラバーは、酸性ガスや粉じんなど多様な汚染物質を効率的に除去できる装置として注目されています。今回は、機能性や対応ガス種、安全性などに優れたスクラバーメーカーを厳選してご紹介します。設置環境や用途に合った最適なメーカー選びにお役立てください。

◇とくにおすすめのメーカー7選

| メーカー名 | 特徴(100文字前後) |

| サンレー冷熱株式会社 | ・バーナー燃焼技術を基盤に、脱臭装置・熱風発生装置・余剰ガス燃焼装置などを展開。 ・高効率・省エネルギー設計を実現し、排ガス・悪臭・廃液処理など多様な産業分野に対応。 |

| セイコー化工機株式会社 | ・耐蝕ポンプ・送風機・環境装置を自社ブランド「TEXEL」で展開。 ・樹脂・耐食材料のノウハウを活かし、腐食性ガスや排ガス処理に強みを持つ環境技術企業。 |

| カンケンテクノ株式会社 | ・半導体など先端製造工程の有害ガス・温室効果ガスを処理する専門メーカー。 ・研究開発から製造・メンテナンスまで自社一貫体制で対応し、大気環境保全に貢献。 |

| 株式会社荏原製作所 | ・1912年創業の総合産業機械メーカー。ポンプ・送風機・環境プラントなどを世界展開。 ・水・空気・環境・デジタルを軸に、社会インフラと先端産業を支えるグローバル企業。 |

| 株式会社カルモア | ・空気環境の専門企業として脱臭装置・消臭剤・臭気分析を手掛ける。 ・臭気シミュレーション「KALMOS」や観測システム「LIMOS」など独自技術で臭気問題を解決。 |

| 協和化工株式会社 | ・1952年設立の環境保全機器メーカーで、スクラバーや脱臭装置の設計・施工を実施。 ・「エコ・メビウス」の理念のもと、省エネと環境保護を両立。国内外の拠点で事業展開。 |

| 株式会社三貴製作所 | ・1968年創業の環境装置メーカーで、湿式・乾式スクラバーやケミカル排気ファンを製造。 ・研究所や工場向けの有害ガス処理装置を提供し、SDGs・ESGを意識した開発を推進。 |

◇サンレー冷熱株式会社

サンレー冷熱株式会社は、バーナー燃焼技術を核に、脱臭装置・熱風発生装置・余剰ガス燃焼装置など環境装置をシステム製品化して提供する企業です。高効率・省エネルギー設計を実現し、排ガス・悪臭・廃液処理など多様な産業用途へ対応している点が特徴です。

同社の触媒燃焼式脱臭装置は、触媒反応を活用し、低温での酸化分解を実現。これにより燃料コストを削減し、省エネルギーを実現しています。装置は顧客の仕様に合わせて一品一様で設計され、現場の制約にも柔軟に対応可能です。多様な業種で活用されており、環境負荷の低減と設備最適化を両立しています。

サンレー冷熱株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼サンレー冷熱は充実したメンテナンス体制とアフターサービスを提供

◇セイコー化工機株式会社

セイコー化工機株式会社は、耐蝕ポンプ・送風機・環境装置を自社ブランド「テクセル(TEXEL)」として展開し、工場や研究施設、下水処理場など多様な産業用途で発生する腐食性ガス・臭気・排ガス処理において優れた技術力を発揮しています。

同社のテクセル湿式スクラバーは、特殊羽根車形状により微細液滴を効率的に発生させ、気液接触を最適化しています。これにより高い除去性能を維持しつつ、省エネルギーを実現。腐食性ガスの除去に特化しており、作業環境と地球環境保全に貢献しています。

セイコー化工機株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼【排ガス処理装置】セイコー化工機の湿式スクラバーとは?処理技術を解説

◇カンケンテクノ株式会社

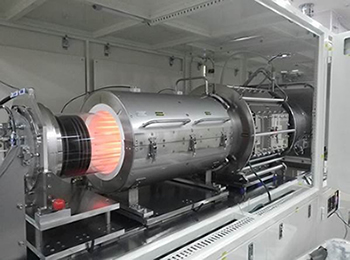

カンケンテクノ株式会社は、半導体をはじめとする先端製造プロセスから排出される有害ガスや温室効果ガスを「大気環境保全装置」によって処理・無害化する専門メーカーです。

研究開発から設計・製造・販売・メンテナンスまで自社一貫体制で対応し、内製化を徹底することで、地球温暖化防止と大気環境の保全を通じた持続可能な社会の実現に貢献しています。

同社のKT1000シリーズは、特許取得済みの前後スクラバーを搭載し、ヒーターを熱源とした高効率除害装置です。PE-CVDやLP-CVD工程などの排ガス処理に最適で、低メンテナンスと省エネを実現しています。ラインアップには、MFH、MFS、MOCモデルがあり、各種ニーズに対応しています。

カンケンテクノ株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社荏原製作所

株式会社荏原製作所(EBARA Corporation)は、1912年創業、1920年設立の日本を代表する産業機械メーカーです。「水・空気・環境・デジタルテクノロジー」をキーテーマに、建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子という5つの事業領域で社会インフラや先端産業を支えています。

特に、標準ポンプ・送風機・冷熱機械から、ごみ焼却プラント・廃棄物処理施設や半導体製造装置まで、多岐にわたる製品・システムを世界規模で展開しており、グローバルな市場でのプレゼンスも確立しています。

同社のGWSシリーズは、湿式スクラバーと熱酸化装置を組み合わせた排ガス処理装置です。高濃度のVOCや臭気成分を効率的に処理し、クリーンな排出を実現。省スペース設計と高い耐久性を備え、さまざまな産業分野での導入実績があります。

株式会社荏原製作所の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社カルモア

株式会社カルモアは、1990年に設立された空気環境の専門企業で、脱臭装置や消臭剤の開発・販売、臭気調査・分析、カビ対策施工などを手掛けています。

また、臭気拡散シミュレーション「KALMOS」や定点式ニオイ観測システム「LIMOS」などの先進的な技術を活用し、工場や施設の臭気問題の解決に貢献しています。

同社のスクラバーは、消臭剤と排気臭気成分の気液接触を最適化する独自設計が特徴です。脱臭効果は臭気判定士によって測定され、苦情対策や排気臭気対策に確かな結果を提供します。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。

株式会社カルモアの口コミ評判記事はこちら!

◇協和化工株式会社

協和化工株式会社は、1952年に設立された環境保全機器のリーディングカンパニーです。排ガス処理装置(スクラバー)、脱臭装置、耐食性ファン・ポンプなどの設計・製作・施工を手掛け、「エコ・メビウス」の理念のもと、省エネと環境保護を両立させた製品を提供しています。

同社の無充填湿式スクラバー「エコマイスター」は、高性能を維持しながら長期無停止運転が可能な装置です。省エネ性に優れ、ランニングコストも大幅に抑えることができます。FRP成形で高耐蝕・高性能・コンパクトな設計が特徴で、設置もメンテナンスも容易です。

協和化工株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社三貴製作所

株式会社三貴製作所は、昭和43年に創業された東京都練馬区の企業で、地球環境改善機器の開発・製造を手掛けています。主力製品には、湿式・乾式スクラバー、ドラフトチャンバー、ケミカル排気ファンなどがあり、これらは研究所や工場での有害ガス処理や換気設備に広く使用されています。

同社の小型スクラバーS-40型は、PVC製で本体寸法が400×400×1785mmとコンパクトな設計です。処理風量は3m³/minで、ケミカル排気ファンや循環ポンプが標準装備されています。キャスター付きで移動が可能なため、プラント内での設置場所変更にも対応できます。

株式会社三貴製作所の口コミ評判記事はこちら!

▼多彩な排ガス処理装置を提案できる三貴製作所の製品とサービス

◇株式会社アコー

株式会社アコーの湿式スクラバーは、工場の空気環境改善に貢献する装置です。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、VOCや臭気成分の除去に効果的です。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

株式会社アコーの口コミ評判記事はこちら!

◇エア・ウォーター・メカトロニクス株式会社

エア・ウォーター・メカトロニクス株式会社の湿式スクラバーは、工場の排ガス処理に特化した装置です。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、VOCや臭気成分の除去に効果的です。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

エア・ウォーター・メカトロニクス株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇三菱重工株式会社

三菱重工業株式会社の排ガス処理装置は、湿式スクラバーと熱酸化装置を組み合わせたシステムです。高濃度のVOCや臭気成分を効率的に処理し、クリーンな排出を実現。省スペース設計と高い耐久性を備え、さまざまな産業分野での導入実績があります。

三菱重工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼有機溶剤排ガス処理装置で解決する臭気問題と三菱重工が提供する製品の魅力

◇中川化学装置株式会社

中川化学装置株式会社の湿式スクラバーは、化学工業や製薬業界の排ガス処理に特化した装置です。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、VOCや臭気成分の除去に効果的です。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

中川化学装置株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼革新技術で排ガス・廃水処理!中川化学装置の環境ソリューション

◇巴商会株式会社

巴商会株式会社のMAKシリーズは、乾式除害装置で、VOCや臭気成分の除去に特化しています。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、ランニングコストの削減に貢献します。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

巴商会株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社ハイポテック

株式会社ハイポテックの排ガス処理装置は、湿式スクラバーと熱酸化装置を組み合わせたシステムです。高濃度のVOCや臭気成分を効率的に処理し、クリーンな排出を実現。省スペース設計と高い耐久性を備え、さまざまな産業分野での導入実績があります。

株式会社ハイポテックの口コミ評判記事はこちら!

◇日東化工機株式会社

日東化工機株式会社の湿式スクラバーは、化学工業や製薬業界の排ガス処理に特化した装置です。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、VOCや臭気成分の除去に効果的です。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

日東化工機株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社ダルトン

株式会社ダルトンの湿式スクラバーは、研究施設や実験室向けの排ガス処理装置です。高効率な除害性能と省エネルギー性を兼ね備え、VOCや臭気成分の除去に効果的です。コンパクトな設計で、設置スペースの制約にも対応可能です。多様な業種での導入実績があります。

株式会社ダルトンの口コミ評判記事はこちら!

◇駒沢工業株式会社

駒沢工業株式会社の排ガス処理装置は、湿式スクラバーと熱酸化装置を組み合わせたシステムです。高濃度のVOCや臭気成分を効率的に処理し、クリーンな排出を実現。省スペース設計と高い耐久性を備え、さまざまな産業分野での導入実績があります。

駒沢工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼排ガス処理装置の設計からメンテナンスまで一括対応が可能な駒沢工業

◇高研株式会社

高研株式会社は、耐食性に優れたFRP製の横型クロスフロー式スクラバーを提供しています。この装置は、米国KIMRE社の特許技術「KON.TANE™」を採用し、充填材の交換が容易で、デミスターによりミスト除去率99.9%を実現しています。また、ユニット式で屋内設置にも対応可能です。

高研株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇株式会社 島津理化

株式会社 島津理化は、化学実験室向けの湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学薬品の取り扱いに伴う有害ガスを効率的に除去し、安全な作業環境を提供します。コンパクトな設計で、設置スペースを最小限に抑えつつ、高い処理能力を誇ります。

株式会社 島津理化の口コミ評判記事はこちら!

▼研究施設に最適な排ガス処理装置を提案!科学技術の発展を支える島津理化

◇クラボウ株式会社

クラボウ株式会社は、湿式スクラバーを中心としたガス処理装置を提供しています。これらの装置は、化学工場や製紙工場などで発生する有害ガスや臭気を効率的に除去し、環境への負荷を低減します。耐久性とメンテナンス性に優れ、長期的な運用が可能です。

クラボウ株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼クラボウのトータルエンジニアリングとは?排ガス処理装置の特徴も解説

◇オリエンタル技研工業株式会社

オリエンタル技研工業株式会社は、湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学工場や製薬工場などで発生する有害ガスを効率的に除去し、作業環境の安全性を確保します。コンパクトな設計で、省スペースでの設置が可能です。

オリエンタル技研工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼オリエンタル技研工業はメンテナンス不足により懸念されるリスクに注視

◇アイエンス株式会社

アイエンス株式会社は、湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学工場や製薬工場などで発生する有害ガスや臭気を効率的に除去し、環境への負荷を低減します。高い処理能力と省エネルギー性能を兼ね備えています。

株式会社アイエンスの口コミ評判記事はこちら!

▼株式会社アイエンスの次世代排ガス処理装置とは?従来型との違い

◇ミウラ化学装置株式会社

ミウラ化学装置株式会社は、湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学工場や製薬工場などで発生する有害ガスを効率的に除去し、作業環境の安全性を確保します。耐久性とメンテナンス性に優れ、長期的な運用が可能です。

ミウラ化学装置株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇新東工業株式会社

新東工業株式会社は、湿式スクラバーを提供しています。この装置は、鋳造や焼却などの工程で発生する有害ガスや粉塵を効率的に除去し、作業環境の安全性を確保します。高い処理能力と省エネルギー性能を兼ね備えています。

新東工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇ヤマト科学株式会社

ヤマト科学株式会社は、実験室向けの湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学実験で発生する有害ガスを効率的に除去し、安全な作業環境を提供します。コンパクトな設計で、設置スペースを最小限に抑えつつ、高い処理能力を誇ります。

ヤマト科学株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇協立製作所株式会社

協立製作所株式会社は、湿式スクラバーを提供しています。この装置は、化学工場や製薬工場などで発生する有害ガスや臭気を効率的に除去し、環境への負荷を低減します。高い処理能力と省エネルギー性能を兼ね備えています。

協立製作所株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼株式会社協立製作所はプランニングからメンテナンスまで一貫対応

スクラバー(排ガス処理装置)とは?湿式スクラバーと乾式スクラバー

スクラバーは、工業プラントや製造施設で発生する有害なガスや粉塵を取り除くための排ガス処理装置です。大気中への有害物質の排出を防ぐうえで、欠かせない役割を担っています。

このスクラバーには、湿式タイプと乾式タイプの2種類があり、それぞれ異なる方法で汚染物質を除去します。どちらを使うかは、処理対象となるガスの種類や性質に応じて選ぶことが重要です。

◇湿式スクラバー

洗浄式スクラバー(湿式スクラバー)は、排ガスに含まれる臭気や粒子状物質を除去するための代表的な装置のひとつです。この方式では、ガスと洗浄液を気液接触させることで有害物質を効率的に吸収・除去します。

具体的には、スクラバー内部の塔に専用の充填材を詰め、塔頂から水やアルカリ水などの洗浄液を噴霧することで、上昇するガスと液体が接触し、汚染物質を洗い流す構造になっています。

洗浄効率が高いのが特長で、使用する液体の量も比較的少なくて済むため、運転コストを抑えることが可能です。また、ガスの温度や圧力が大きく変動しない環境下では、非常に安定した性能を発揮します。

特に、水に溶けやすい成分や酸性ガス、アルカリ性ガスの除去に有効で、多くの工場や廃棄物処理施設などで導入されています。ただし、洗浄式には課題もあります。不溶性の微粒子や油分を含む排ガスに対しては効果が低く、スクラバー内の充填材が目詰まりを起こしやすい点が挙げられます。

このため、定期的な点検や洗浄が必要であり、運用にはある程度のメンテナンス体制が求められます。また、処理後の洗浄水にも有害物質が含まれることがあるため、排水処理の仕組みも併せて構築しておく必要があります。

物理吸収方式

物理吸収方式は、排ガスに含まれる有害成分を洗浄液に物理的に溶解させて除去する方法です。化学反応を伴わない点が大きな特徴であり、ガス成分が液体に溶け込む溶解度の違いを利用して処理を行います。

湿式スクラバーでは、吸収塔内部に充填材を設置し、洗浄液を散布しながら排ガスを通過させます。これにより、ガスと液体の接触面積を広く確保でき、水に溶けやすいガス成分や微細な粉塵が洗浄液側へ移行し、排ガスから分離されます。

物理吸収方式では、水や中性洗浄液を使用するケースが多く、装置構造が比較的シンプルです。そのため、運転管理が容易で、薬品使用量を抑えやすいという利点があります。特に、アンモニア、アルコール類、親水性の揮発性有機化合物(VOC)など、水への溶解性が高い成分の処理に適しています。

また、物理吸収方式は粉塵除去にも効果的であり、洗浄液が微粒子を捕集することで、集塵と脱臭を同時に行える点も特長です。このため、排ガス中にガス成分と粉塵が混在している場合に採用されることがあります。

一方で、処理性能はガスの溶解度に依存するため、水に溶けにくい疎水性ガスや高濃度ガスの処理には限界があります。そのようなケースでは、化学吸収方式や乾式スクラバーとの併用が検討されます。

化学吸収方式

化学吸収方式は、排ガス中の有害成分を洗浄液と化学反応させて除去する方法です。物理吸収方式とは異なり、ガス成分が洗浄液中の吸収剤と反応し、別の化学物質に変化することで高い除去効率を得られる点が特徴です。

代表的な例として、塩化水素や二酸化硫黄などの酸性ガスをアルカリ性溶液で中和処理する方法や、アンモニアなどのアルカリ性ガスを酸性溶液で処理する方法が挙げられます。化学反応を利用するため、低濃度のガスであっても高い処理性能を発揮しやすい方式です。

化学吸収方式では、吸収塔でガス成分を洗浄液に取り込んだ後、再生塔(再生タワー)を用いて洗浄液を再利用するシステムが構成される場合があります。再生塔では、加熱や圧力変化を利用して、吸収されたガス成分を洗浄液から分離し、洗浄液を再び吸収塔へ循環させます。

この「吸収塔+再生塔」構成により、薬液の消費量を抑えつつ、連続的で安定した排ガス処理が可能となります。特に、二酸化炭素(CO₂)の回収や化学プラントにおけるガス処理分野では、化学吸収と再生工程を組み合わせたプロセスが広く採用されています。

ただし、化学吸収方式では洗浄液の管理が極めて重要です。pH調整や薬液補給、温度管理が不十分な場合、処理性能の低下や設備腐食を招くおそれがあります。そのため、排ガス成分や運転条件を正確に把握したうえで、適切な設計と運用を行うことが不可欠です。

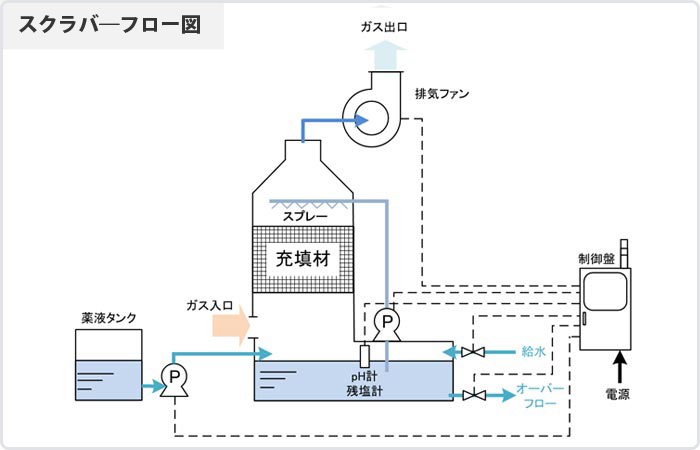

◇湿式スクラバーの仕組み

湿式スクラバーは、排気中に含まれる有害ガスや粒子状物質を、洗浄液と接触させることで除去する方式です。ガスと液体を装置内で効率よく接触(気液接触)させることで、化学反応や物理的吸収を利用して汚染物質を処理します。

とくに、水に溶けやすい無機系ガスや親水性の揮発性有機化合物(VOC)に対して高い除去効果を発揮します。

湿式スクラバーは、以下のような主要部品で構成されています。

・洗浄塔(ガスと洗浄液の接触部)

・循環タンク(洗浄液をためる)

・ポンプ(洗浄液を循環させる)

・配管類(循環・供給用)

・排気ファン(ガスを流す)

運転時には、循環タンクにためた洗浄液をポンプで吸い上げ、洗浄塔内に設置されたスプレーノズルから噴霧します。そこを排ガスが通過することで、ガスと洗浄液が効率よく接触し、汚染物質が液中に吸収・中和されます。使用された洗浄液は再び循環タンクへ戻り、このプロセスを繰り返すことで継続的な排ガス処理が行われます。

排ガスの性質に応じて、使用する洗浄液も変わります。

・酸性ガス(塩化水素、硫黄酸化物など) : アルカリ性の苛性ソーダ液などで中和

・アルカリ性ガス(アンモニアなど) : 希硫酸などの酸性液で中和

・水溶性ガス →:単純な水洗浄で処理することも可能

洗浄効果を安定させるためには、循環液のpHを常に適正に保つ必要があります。そのために以下のような補助機器が導入されることもあります。・pH管理装置:循環液のpHを自動監視・制御

・薬液供給装置:pH調整のための薬液を自動投入

・ドレンパン:漏液の防止・保護対策用

◇乾式スクラバー

乾式スクラバーは、ガス中に含まれる有害物質や汚染物質を除去するための装置で、処理の過程で液体を一切使用しないのが大きな特徴です。代わりに、活性炭やゼオライト、触媒などの固体吸収剤を用いて、汚染物質をその表面に吸着させることでガスを浄化します。

この方式は、湿式スクラバーのように洗浄液を使わないため、処理後の廃液が発生しないというメリットがあります。液体による腐食の心配もなく、腐食性の高いガスにも対応しやすいため、電子部品の製造や化学工業など、特定の産業分野で重宝されています。

ただし、使用した吸収剤は時間とともに吸着能力が低下するため、定期的な交換やメンテナンスが欠かせません。また、装置の運転コストも比較的高くなる傾向があり、長期間にわたる運用においてはコスト面の検討が必要です。

乾式スクラバーは、さらに次の4種類に分類されます。

蓄熱燃焼方式

蓄熱燃焼とは、セラミック製の蓄熱体を装置内部に多数充填し、その蓄熱体により排気ガス中の可燃性成分を酸化・分解する方式です。

燃焼によって生じた高温の熱エネルギーを蓄熱体が一時的に吸収・蓄積し、次の処理サイクルに再利用することで、非常に高い熱回収効率を実現します。この優れた熱効率により、燃料の消費を抑えつつも、排ガスの処理性能を保つことができます。

また、燃焼温度が安定しやすく、窒素酸化物(NOx)の発生量も比較的少ないことから、環境面でのメリットもあります。さらに、使用される蓄熱体は耐久性が高く、定期的なメンテナンスを行えば半永久的に使用可能とされています。

一方で、装置全体の構造が大規模で重量もあるため、設置には広いスペースが必要です。また、初期投資としての設備導入コストは高額になる傾向があります。

触媒燃焼方式

触媒燃焼は、特殊な触媒を用いて排気ガス中の可燃性成分を空気と反応させ、酸化分解を促す方法です。触媒の作用により反応温度が大幅に低下し、一般的には300〜500℃程度でも十分な分解効果が得られます。そのため、直接燃焼に比べて燃料の消費が抑えられ、運転コストを低く抑えることが可能です。

特に、連続稼働が求められる製造ラインなどにおいて、省エネ性と運用コストのバランスを重視する場合に適した方式と言えます。

ただし、触媒は被毒性物質(硫黄化合物、リン化合物、重金属など)や高濃度の有機酸などに対して劣化しやすく、特定の成分を含む排気ガスには対応できない場合があります。したがって、触媒の寿命や適合性を考慮したガス成分の分析と管理が重要になります。

直接燃焼方式

直接燃焼方式は、650~800℃という高温の条件下で排気ガス中の有機化合物を酸化分解させる極めてシンプルかつ強力な方式です。この方法は、酸化分解可能な物質であればほとんどの臭気成分に対応できるため、排気ガスに多様な有害成分が含まれている場合でも高い処理性能を発揮します。

その一方で、燃料を高温まで加熱する必要があるため、エネルギー消費が多く、ランニングコストが高くなるのが大きなデメリットです。また、高温燃焼により窒素酸化物(NOx)の生成が多くなり、環境規制への対応も求められます。

比較的初期導入コストは抑えられることが多いものの、長期的な運用を見据えると、燃料コストや排出規制対応の観点からトータルコストの見極めが必要です。

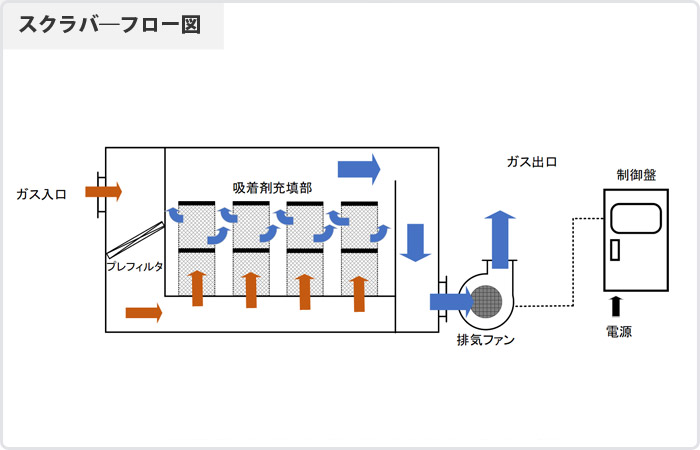

◇乾式スクラバーの仕組み

乾式スクラバーは、活性炭などの吸着剤を充填した層に排気ガスを通過させ、ガス中に含まれる有害成分を吸着・除去する方式です。液体を使用しないため、廃液処理が不要で、比較的シンプルな構造で運用できる点が特徴です。

とくに、水に溶けにくい性質を持つ揮発性有機化合物(疎水性VOCガス)や有機溶剤などの処理に適しており、塗装工程や化学工場などの排気処理に幅広く用いられています。

乾式スクラバーは、主に以下の構成要素で構成されています。

・吸着塔(活性炭やゼオライトなどの吸着剤を充填)

・プレフィルター部(粗い粉じんや粒子を除去)

・排気ファン(排ガスを吸引・送風)

・接続ダクト(装置間の気流を確保)

排気ガスは、まずプレフィルターを通って大きな粉じんを除去された後、吸着塔内の吸着剤層に導かれます。そこでガス中の有害成分が吸着剤の表面に吸着され、清浄化された空気が大気中に排出される仕組みです。

吸着材として一般的に使われる活性炭は、以下の2種類の構造で使用されます。・カートリッジタイプ:

メンテナンスが容易で、交換作業も比較的短時間で可能。定期的な取り換えで性能を維持しやすい。

・充填式タイプ:

活性炭を吸着塔内部の複数の小部屋に充填する方式で、処理量が多い場合に適しています。カートリッジに比べると交換作業は手間がかかることがありますが、大容量処理に向いています。

【あわせて読みたい】

排ガスの種類と適しているスクラバー(排ガス処理装置)

工場や発電所などの各種産業活動では、工程によって異なる性質の排ガスが発生します。これらの排ガスには、有機化合物、酸性ガス、粉じん、悪臭成分などさまざまな汚染物質が含まれており、それぞれに適した処理方法が求められます。

◇主な排ガスの種類と適しているスクラバー

| 主な対象ガス | 適しているスクラバー | ||

| 無機系ガス | アルカリ性ガス | アンモニア トリエチルアミン アルカリミスト | 湿式スクラバー |

| 酸性ガス | 塩化水素 フッ化水素 二酸化窒素 二酸化硫黄 亜硫酸ガス | 湿式スクラバー | |

| 有機系ガス | 親水性ガス | アセトン ジエチルエーテル 酢酸 アルコール類 | 湿式スクラバー |

| 疎水性ガス | トルエン キシレン ベンゼン ヘキサン | 乾式スクラバー | |

◇その他のケースに適したスクラバーは?

排ガス処理では、成分や発生条件が単純でないケースも少なくありません。複数成分の混在、VOCや粉塵の同時発生、成分回収の要否など、条件が複雑になるほど装置選定の考え方も変わります。ここでは、代表的な「その他のケース」ごとに、スクラバー選定時の注意点を整理します。

複数の化合物が含まれる場合

工程由来の排ガスは、単一成分ではなく複数の化合物が混在しているケースが一般的です。この場合、装置選定の難易度は一段高くなります。

例えば、塩化水素(HCl)単体であれば充填式スクラバーで処理できても、アンモニアが混在すると両者が反応し、塩化アンモニウムのヒューム(白煙)が発生することがあります。この白煙は粒子状となるため、充填式スクラバーのみでは十分に捕集できず、白煙が排出されるおそれがあります。

このような混合排ガスでは、単にガスが水や薬液に溶けるかどうかだけでなく、装置内で生成される物質の性状や、ミスト・粒子として外部に漏れないかまで考慮した設計が求められます。

Hipotechでは、混合排ガス処理においては処理方式だけでなく、耐食性を含めた総合的な設計力と製作対応力が重要とし、ガス・VOC・煤塵・ミスト・白煙を一体的に処理するユニット型システム(HTE-GTシステム)を特徴としています。

VOCを含む場合

VOC(揮発性有機化合物)を含む排ガスでは、「回収を目的とするか」「分解を目的とするか」によって対策の方向性が大きく異なります。

近畿経済産業局の資料では、出口対策を回収装置(吸着・吸収・冷却凝集)と分解装置(直接燃焼・蓄熱燃焼・触媒燃焼など)に大別し、VOC濃度帯ごとに適した方式が整理されています。一般的に、高濃度では回収寄り、中濃度では燃焼、低濃度では交換式吸着が適しやすいとされています。

一方、活性炭吸着は汎用性が高いものの、ダスト・水分・オイルミストが混在すると吸着性能が低下し、交換頻度の増加によってランニングコストが上昇しやすくなります。この点についても、Hipotechでは注意喚起がなされています。

VOC対策では、スクラバー単体で完結させるのではなく、前処理(ミスト・粉塵除去、除湿)と主処理(吸着・燃焼・回収)を組み合わせたシステム全体での最適化が現実的なアプローチとなります。

微細粉塵を含む場合

微細粉塵を含む排ガスでは、湿式スクラバーにおいても物理吸収を重視した設計が有効です。カルモアは、湿式スクラバーの物理吸収について、循環水との気液接触によりガスや粉塵を除去する仕組みと説明しています。

この方式は、水に溶けやすいガスでは高い効果を発揮する一方、水に溶けにくいガスでは効果が限定的となる傾向があります。そのため粉塵対策では、粒径が小さいほど捕集性能を高める工夫が必要です。

用途によっては、ベンチュリー型など集塵を主目的とした湿式装置を前段に設置し、その後に吸収塔を配置する二段構成が選択されることもあります。湿式方式を採用する場合でも、粉塵とガスのどちらを主に除去したいのかによって、適切な塔形式は変わります。

排ガス内の成分を回収したい場合

排ガス中の成分を回収したい場合、特に有機溶剤では、乾式方式と回収プロセスの組み合わせが適するケースが多く見られます。

三菱ケミカルエンジニアリングによると、酢酸エチルなどの単一溶剤であれば、活性炭(固定床・流動床)による吸着で一次回収液を得ることが可能です。さらに、後段に蒸留や膜分離を組み合わせることで、溶剤の純度を高め、再利用につなげることもできます。

ただし、回収を目的とする場合は、混合溶剤かどうか、濃度や風量、触媒毒や高沸点成分の有無といった条件が、効率や安全性に直結します。そのため、前処理・濃縮・回収、あるいは燃焼までを含めたシステム全体での設計検討が前提となります。

【あわせて読みたい】

スクラバーにメンテナンスは必要?

スクラバーは、排ガス処理装置として工場やプラントで広く使用されており、効率的に汚染物質を除去するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。メンテナンスの頻度や内容は、湿式と乾式のスクラバーで異なります。

◇湿式スクラバーのメンテナンス

湿式スクラバーを安定して稼働させるためには、定期的な洗浄液の交換と装置内部の清掃が欠かせません。使用済みの汚れた洗浄液を長期間使い続けると、洗浄性能が低下するだけでなく、水質の悪化により洗浄液内に「バイオフィルム」と呼ばれる菌類の塊が発生することがあります。

このバイオフィルムが装置内部のフィルターに付着・詰まりを引き起こすと、洗浄力の低下や循環ポンプの故障といったトラブルの原因になります。

さらに、内部の充填材にバイオフィルムがこびりつくことで、洗浄液がうまく流れず、最悪の場合には洗浄塔内の圧力バランスが崩れて排気ダクトへの逆流が発生する恐れもあります。

また、洗浄液が著しく汚れていると悪臭を放つことがあり、泡の発生によって周囲の作業環境や衛生状態に悪影響を与えるケースもあります。そのため、洗浄液の状態を定期的に点検し、必要に応じて早めの交換・清掃を行うことが、安全で効率的な運用には不可欠です。

さらに、湿式スクラバーは腐食のリスクがあるため、装置内部の点検と防錆対策が重要です。さらに、液体の噴霧ノズルやポンプの動作確認を行い、効率的な運転を維持するためのチェックが求められます。

◇乾式スクラバーのメンテナンス

乾式スクラバーで使用される吸着剤である活性炭は、定期的な交換が必要です。活性炭はガス中の有害成分を吸着して除去する役割を担っていますが、使用を続けるうちに吸着能力が限界に達し、いわゆる「飽和状態」になります。

活性炭が飽和すると、有害なガス成分を十分に吸着できなくなり、そのまま処理されずに大気中へ放出されてしまいます。さらに条件によっては、吸着されていた有害物質が再放出され、濃縮された状態で外部に漏れ出す危険性もあります。

問題なのは、活性炭の飽和状態を外観から判断することが難しい点です。明確な変色や目に見える劣化がほとんどなく、異臭がしない限り気づかずに使い続けてしまうケースも珍しくありません。

また、長期間湿気を含んだ状態で使用された活性炭にはカビが発生することがあり、その結果として悪臭やカビの胞子が排気とともに大気中に放出されるリスクも生じます。

これらのトラブルを防ぐためには、吸収剤を交換する際に、吸着性能が低下していないかを確認することと、あらかじめ定めた使用期間や運転時間に応じて計画的に活性炭を交換し、装置全体の点検も併せて行うことが重要です。

さらに、乾式スクラバーのフィルターや触媒の状態を定期的にチェックし、必要に応じてクリーニングや交換を行うことで、装置の効果を最大限に発揮させることができます。

スクラバー(排ガス処理装置)の導入事例をご紹介

https://www.sunray-r.co.jp

排ガスの成分や処理量、運用環境によって最適なスクラバーの方式や設置方法は異なります。こちらでは、実際にスクラバーを導入した事例を取り上げ、それぞれの課題に対してどのような方式が採用され、どのような効果が得られたのかをご紹介します。

◇東京農工大学の事例

東京農工大学では、大陽日酸株式会社と共同で、LED基板などに用いるGaN(窒化ガリウム)結晶を成長させるための新しい装置(バルクGaN成長用装置)の開発を進めていました。この研究では、実験中に塩素(Cl₂)やアンモニア(NH₃)といった有害ガスが発生します。

これらのガスを安全に処理するために、「Cl₂/NH₃スクラバー(排ガス処理装置)」が導入されました。

このスクラバーは、酸性のCl₂とアルカリ性のNH₃という性質の異なる2種類の有害ガスを、1台の装置で効率よく処理できる“2塔処理”方式を採用しています。設置スペースが限られている研究施設でも使いやすいように小型化され、操作性やメンテナンス性にも配慮した設計となっています。

導入後は、1年以上トラブルなく稼働し、学生や教員からも使いやすいと好評です。また、停電時にも緊急用電源で問題なく稼働するなど、非常時の対応力も実証されています。

◇ゴム製造工場の事例

あるゴム製造工場では簡易的なスクラバーを使っていましたが、老朽化や容量不足により異臭が漏れ、近隣が住宅地となったことで住民からクレームが発生していました。

この問題を解決するため、湿式スクラバーを新たに導入した結果、ゴム焼成時に発生するアンモニア臭を従来の2600ppmから100ppm以下、つまり約1/20以下にまで低減することに成功しました。これにより、排ガスの洗浄が効果的に行われ、近隣住民への配慮や環境対策が実現しています。

また、導入した湿式スクラバーは使い勝手が良く、メンテナンスも年1回程度の清掃で十分という利便性も評価されています。

◇印刷工場の事例

印刷工場では、生産設備の改良や増設を契機に、排気ガス中に含まれるVOC(揮発性有機化合物)が大気汚染防止法の規制対象となり、VOC対策用の排ガス処理装置の導入が急務となりました。

そこで同工場では、燃焼処理ではなく「吸着+回収」による方式を検討し、流動床吸着方式を採用しています。流動性と耐摩耗性に優れた球状活性炭を使用することで、低濃度VOCであっても効率的に吸着できる点が評価され、規制値への確実な対応が見込めることが導入の決め手となりました。

さらに、活性炭の再生機構を組み合わせることでランニングコストを抑制し、VOCは約95%を回収して溶剤として再利用できる見通しを得ています。コスト試算では、約42か月(約3.5年)で投資回収が可能と算定され、導入後約1年の運用で、法規制対応とVOC回収の安定した効果が確認されています。

◇化学工場の事例

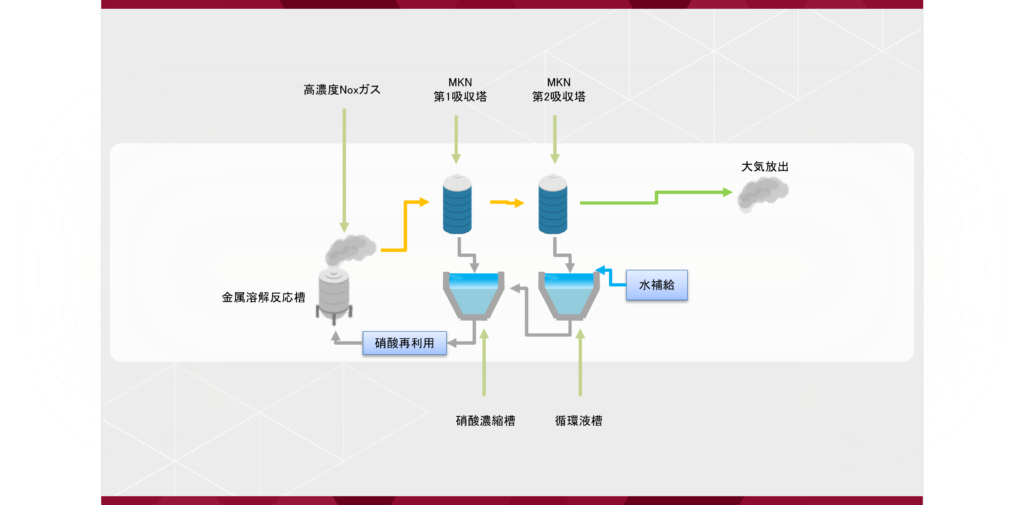

ある化学工場では、湿式金属溶解プロセスに伴って発生するNOxガスの処理が大きな課題となっていました。従来は湿式スクラバーによる脱硝処理を行っていましたが、薬液の購入コストが高いうえ、処理後に発生する窒素含有廃液の処理費用も大きな負担となっていました。

さらに、今後の環境規制強化を見据えると、窒素含有廃液の発生を極力抑える排ガス処理方式への転換が求められていました。そこで同工場では、NOxガスを薬液ではなく水のみで吸収し、硝酸として回収・再利用する湿式処理方式を導入しています。

導入に先立ち、小型実験機を用いた事前検証を行い、実際のプラント規模や排ガス条件に適合したカスタマイズ設計を実施しました。その結果、導入後はNOxガスを96~99%という高い除去率で処理できるようになり、回収された硝酸は金属溶解プロセスで再利用されています。

これにより、新規硝酸の購入コスト削減に加え、窒素含有廃液の排出量を約90%低減することに成功しました。排ガス処理と資源回収を両立させた本事例は、環境負荷低減と経済性を同時に実現した好例といえます。

◇医療機関の事例

医療機関では、手術器具や精密医療機器など、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)が使用できない機器の滅菌手法として、酸化エチレン滅菌装置が用いられています。装置は小規模施設向けの小型機から大規模病院向けの大型機まで幅広く、耐久性が高いため長期間使用されているケースも見られます。

一方、酸化エチレンは有害性の高い物質であり、排ガス対策が不十分な場合、周辺環境や作業者への影響が懸念されていました。こうした課題に対応するため、医療機関では酸化エチレン滅菌装置専用の排ガス処理装置を設置する取り組みが進められています。

主に採用されているのは、酸化エチレンを二酸化炭素と水に分解する触媒方式や触媒燃焼方式で、安定した高い除去性能を発揮します。導入にあたっては、設置スペースや排ガス流量との適合性を確認し、既存設備との接続条件を慎重に検討しています。

排ガス処理装置の設置後は、酸化エチレンの排出量を大幅に削減でき、事例によってはカタログ値で99%以上の除去効果が確認されています。これにより、周辺環境への配慮と作業環境の安全性向上を両立し、医療機関における環境対策とリスク低減が実現しています。

【あわせて読みたい】

▼排ガス処理装置の主な処理方法と吸着法のメリット・導入事例を解説

スクラバー(排ガス処理装置)の導入時に検討すべきポイント

スクラバー(排ガス処理装置)を選定する際は、処理対象となる排ガスの種類、処理能力、導入コストに注目しがちです。しかし実際の運用では、それ以外の要因によって想定外のトラブルや性能不足が生じるケースも少なくありません。

ここでは、実際の事例を踏まえながら、導入時に見落とされやすい検討ポイントを整理し、どのような状況が起こり得るのかを解説します。

◇排ガスの温度

排ガス処理装置の選定では、成分や処理量に目が向きやすい一方で、排ガスの温度も重要な検討要素のひとつです。特にVOCを含む排ガスでは、濃度変動により装置内部の温度が急上昇し、設備トラブルや安全リスクにつながる場合があります。

実際にある製造工場では、焼成工程から排出されるVOC濃度の変動が大きく、触媒燃焼方式の装置内温度が700℃近くまで上昇する事例が確認されました。

その結果、触媒の劣化が早まり、交換頻度の増加や装置停止時間の長期化といった問題が顕在化しています。このように高温排ガスを扱う場合、処理方式や耐熱性を十分に考慮しないと、ランニングコストや保全負荷が想定以上に増大するおそれがあります。

一方、湿式スクラバーは水を介して排ガスを処理するため、温度を下げながら処理できる点が特長です。火の粉や高温粒子を含む排ガスであっても、水による冷却と捕集が可能なため、集塵機火災や粉塵爆発の対策として採用される例も見られます。

このように、排ガス温度や温度変動の大きさによっては、燃焼方式だけでなく湿式方式を含めた検討が必要となります。排ガスの性状を正確に把握し、安全性と安定運転の両面から処理方式を選定することが重要です。

◇スクラバーの材質

スクラバーを長期にわたり安定して運転するためには、排ガス成分に適した材質選定が欠かせません。特に、塩化水素(HCl)やフッ化水素(HF)などの酸性ガス、塩素・臭素といったハロゲン系ガスを含む場合、材質が不適切だと短期間で腐食が進行し、故障や性能低下を招くおそれがあります。

実際に、活性炭粉と塩酸ガスを同時に扱う工場では、従来設備で腐食が頻発し、修理や部品交換コストが大きな負担となっていました。そこで、スクラバー本体だけでなく、ファンや内部構造まで耐食性に優れた材質を採用した結果、腐食トラブルが抑制され、導入から数年経過後も安定稼働を実現しています。

耐食材としては、SUS304・SUS316Lなどのステンレス鋼のほか、FRP、PVC、PP、PVDFといった樹脂系材料、さらにはチタンや高耐食合金などが用途に応じて選定されます。重要なのは、本体だけでなく、充填物、散水部、ミストセパレーターなどの内部部品も含めて耐食仕様とすることです。

排ガスの種類や濃度に応じた適切な材質選定を行うことで、腐食による想定外のトラブルを防ぎ、メンテナンス負荷とランニングコストの低減につながります。

◇設置スペース

スクラバー導入時に見落とされやすいのが、設置スペースの制約です。処理能力を重視して大型装置を想定しても、実際の工場内では十分な設置スペースを確保できず、導入が難航するケースは少なくありません。

特に、既存設備が密集している工場や増設を重ねてきた現場では、床面積や高さに余裕がないことが多く、設置条件が大きな制約となります。

実際に消石灰製造工場では、粉塵と高温蒸気が発生しているにもかかわらず、集塵機を設置するスペースが極めて限られていました。

一般的な集塵機では対応が難しい状況でしたが、省スペース設計のウェットスクラバーをオーダーメイドで導入することで、狭小スペースへの設置と十分な集塵性能を両立しています。湿式方式により、粉塵と蒸気を同時に処理でき、蒸気温度を下げる効果も得られました。

このように、スペースが限られている場合でも、縦型構造、小型設計、機器一体型構成などを検討することで選択肢は広がります。設置スペースのみを理由に導入を断念するのではなく、処理性能を満たす省スペース型やカスタム設計を含めて検討することが現実的です。

臭気の有無

排ガス対策では、「有害成分を除去できれば十分」と考えられがちですが、臭気は別の課題として顕在化することがあります。実際、ビール工場の仕込み工程では、建設当初からスクラバーを設置していたにもかかわらず、強い臭気が残り、周辺への影響が問題となりました。

調査の結果、仕込み工程は排気風量こそ大きくないものの、工程内の臭気濃度が非常に高く、スクラバー単体では十分な脱臭効果を得にくい条件であることが分かりました。

さらに、ビールの種類や釜の運転状況によって臭気濃度が大きく変動し、複数箇所の排気が一本の煙突に集約されていたことから、一台で多様な臭気に対応する難しさもありました。

そこで、より高効率な触媒燃焼方式の脱臭装置へ切り替え、臭気特性に応じた直列化などのカスタマイズを行うことで、目標とする高い脱臭効率を達成しています。

この事例が示すように、スクラバーは万能ではなく、臭気の種類・濃度・変動幅を正確に把握したうえで、方式選定や更新計画を立てることが重要です。

スクラバーを生産・販売しているメーカーを紹介

スクラバーは、さまざまなメーカーが開発・製造しており、各社が独自の技術やノウハウを活かして製品を提供しています。以下では、スクラバーを取り扱う主要なメーカーを紹介し、それぞれの特徴や製品について解説します。

◇サンレー冷熱株式会社

サンレー冷熱株式会社は、住友電工グループの一員として、主に工場や各種プラント向けの排ガス処理や脱臭装置、熱風発生装置などを手がける専門メーカーです。

悪臭やVOC(揮発性有機化合物)の処理、作業環境の改善、近隣住民への配慮、省エネルギー化など、環境に関するさまざまな課題に対して最適な高効率・省エネルギーシステムを提案しています。

主な製品には、触媒燃焼式・直接燃焼式・濃縮式・パルスプラズマ式など多様な脱臭装置や、熱風発生装置、廃液燃焼処理装置などがあります。これらは印刷工場、電子部品工場、化学工場、食品工場、医薬品工場、塗装工場、ゴミ処理プラントなど幅広い現場で活用されています。

また、サンレー冷熱株式会社は初期計画から設計・生産・保守管理まで一貫したサポート体制を整えており、技術サービスやメンテナンスも充実。大阪・東京を拠点に全国および海外でも迅速な対応が可能で、定期点検やオーバーホール、部品供給まできめ細かく対応しています。

| 会社名 | サンレー冷熱株式会社 |

| 所在地 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-25 |

| 電話番号 | 072-856-3221 |

| 公式ホームページ | https://www.sunray-r.co.jp/environment/ |

省エネ・高効率・安全性を追求し、環境とお客様のニーズに応える柔軟な提案力とサポート力がサンレー冷熱株式会社の大きな特長です。

サンレー冷熱株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼サンレー冷熱は充実したメンテナンス体制とアフターサービスを提供

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

触媒燃焼式脱臭装置

サンレー冷熱株式会社が提供する「触媒燃焼式脱臭装置」は、悪臭やVOC(揮発性有機化合物)などの排ガスを触媒の力で低温熱分解し、省エネかつ高効率で脱臭を実現する装置です。主な特長は以下の通りです。

触媒を用いることで、従来より低い温度で排ガス処理が可能となり、安全性が高く、運転コストも抑えられます。高効率熱交換器を搭載しており、ランニングコストの低減や廃熱回収にも対応しています。また、小型から大型まで幅広い処理能力の装置設計が可能で、現場のニーズに合わせた最適な提案ができます。

この装置は、印刷工場、電子部品工場、化学製品工場、医療・製薬関連工場、フィルム・シール工場、塗装工場、石油化学工場、半導体工場、食品工場、各種研究所など、さまざまな業種で活用されています。

◇新東工業株式会社

新東工業株式会社は、世界トップクラスの鋳造設備事業や国内トップの表面処理事業を基盤に、環境事業やメカトロ事業など多角的に事業を展開し、自動車・航空機・鉄鋼・電気電子・インフラなど幅広い業界のものづくりを支えています。

環境事業の一環として、同社は高効率かつ省エネを実現する排ガス処理設備を提供しています。特に、蓄熱式排ガス燃焼装置(RTO:Regenerative Thermal Oxidizer)は、独自のハニカムセラミックスを採用し、VOC(揮発性有機化合物)や有機系悪臭を高温で効率的に分解が可能です。

これにより、燃料消費量やCO2排出量を大幅に削減し、環境負荷の低減に貢献しています。

| 会社名 | 新東工業株式会社 |

| 所在地 | 〒450-6424 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビル24階 |

| 電話番号 | 052-582-9211 |

| 公式ホームページ | https://www.sinto.co.jp/ |

また、VOC濃縮装置や熱交換器、廃熱ボイラなどを組み合わせることで、排ガス処理の効率化と省エネ化を実現。処理ガスのリデュース、廃熱のリユース・リサイクルといった3R(リデュース・リユース・リサイクル)にも積極的に取り組んでいます。

新東工業株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

◇近藤工業株式会社

近藤工業株式会社は、自動車部品事業、パーキング事業、エクステリア事業、そして環境機器事業など、幅広い分野で事業展開を行っている企業です。自動車部品製造で培った高精度な加工技術を活かし、多様化する社会ニーズに応えるべく、積極的に事業領域を拡大しています。

中でも環境機器事業は、1973年から「大空にきれいな空気を返すこと」を理念に掲げ、環境保全を視野に入れた先進的な排ガス処理や脱臭技術の開発・提供を行っています。

設計から製作、販売、アフターサービスまで一貫したサポート体制を構築し、地球環境問題に正面から取り組んでいるのが大きな特長です。

主な製品には、蓄熱燃焼式排ガス処理装置や触媒酸化式脱臭装置、濃縮+燃焼式処理装置などがあり、VOC(揮発性有機化合物)や悪臭の排ガス処理に高効率かつ省エネで対応しています。

特に、Durr社からライセンスを取得した蓄熱技術を用いた装置は、95%以上の熱回収率と99%以上のVOC処理効率を誇り、メンテナンス性や省エネ性にも優れています。

| 会社名 | 近藤工業株式会社 |

| 所在地 | 〒473-0921 愛知県豊田市高丘新町天王11 |

| 電話番号 | 044-330-9001 |

| 公式ホームページ | https://www.kogyo.kondo.co.jp/ |

また、食品プラントや印刷機器向けのクリーン化・効率化設備も提供し、さまざまな産業分野のニーズに対応しています。

近藤工業株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

まとめ

スクラバーは、工業プラントや製造施設で発生する有害ガスや粉塵を除去するための排ガス処理装置で、湿式と乾式の2つのタイプがあります。湿式スクラバーは、水や液体を用いてガス中の汚染物質を吸収し、浄化されたガスを排出します。

この方式は、酸性ガスや可溶性の粉塵を効果的に除去でき、化学工場や発電所で広く使用されています。湿式の利点は、ガス冷却や加湿効果がある点ですが、液体の処理や腐食性ガスへの対応が課題です。

一方、乾式スクラバーは、固体吸収剤や触媒を用いてガス中の汚染物質を吸着する方式です。液体を使用しないため廃液処理が不要で、腐食性ガスにも対応可能なため、特定の産業で好まれています。しかし、吸収剤の交換や運転コストが高くなる可能性があり、定期的なメンテナンスが必要です。

これらの特徴を踏まえ、処理するガスの種類や特性に応じて、湿式または乾式のスクラバーを適切に選択することが大切です。それぞれの利点と課題を理解し、最適な排ガス処理を実現するために、定期的なメンテナンスと装置の管理が重要となります。