ごみ焼却施設等で活躍する消石灰!排ガス処理の仕組みと課題

消石灰は排ガス処理において酸性ガスの中和に使用され、湿式や乾式処理で活用されます。ごみ焼却施設ではHClやSOxの除去に効果的ですが、湿度やコストの課題があります。

目次

消石灰による排ガス処理の仕組み

引用元:photo AC

環境保全において、排ガス処理装置での消石灰の使用は重要な役割を果たします。特に酸性ガスの中和や有害物質の除去に優れた効果を発揮し、持続可能な技術として広く採用されています。

◇消石灰の特性

消石灰(Ca(OH)₂)は、生石灰(酸化カルシウム:CaO)に水を加えることで得られる白色の粉末状の化合物です。強いアルカリ性を持ち、酸性物質とすばやく反応する性質があるため、排ガス中の塩化水素(HCl)や硫黄酸化物(SOx)などの酸性ガスを中和・除去する薬剤として広く利用されています。

また、高い吸湿性を持つため湿度の影響を受けやすいという特徴もありますが、この性質を活かして、湿式・乾式どちらの排ガス処理方式にも適用されています。

さらに、反応後には塩化カルシウム(CaCl₂)や硫酸カルシウム(CaSO₄)といった無害な塩類が生成されるため、処理後の環境負荷が少ない点も大きなメリットです。

◇消石灰の活用方法

消石灰は、その高いアルカリ性と反応性を活かして、さまざまな分野で活用されている化合物です。排ガス処理や水処理、土壌改良、さらには建築資材や農業用途など、多岐にわたる分野で重要な役割を果たしています。

特に環境対策や衛生管理の面では、酸性物質の中和や有害成分の安定化などに貢献しており、持続可能な社会づくりにも寄与しています。

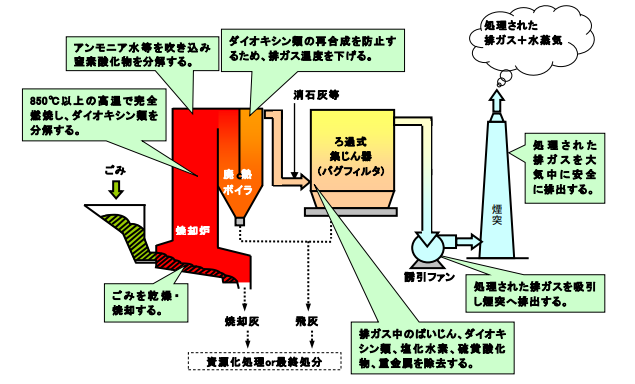

ごみ焼却施設での活用

ごみ焼却施設では、排ガス中に含まれる硫黄酸化物や塩化水素を中和・除去する目的で、消石灰が広く使用されています。

また、バグフィルターで回収された飛灰に含まれるヒ素などの有害物質が溶出するのを防ぐため、灰加湿器に粉末状の消石灰を供給し、安定化させる処理にも活用されています。

さらに、ごみ固形燃料(RDF)の成型工程では、消石灰の殺菌作用を利用して微生物の発酵を抑制する目的で混合されることもあり、衛生管理や品質保持の面でも重要な役割を果たしています。

上水処理での活用

飲料水のpHは5.8~8.6に保たれることが求められており、原水が酸性に傾いている場合には、消石灰の強いアルカリ性を活かしてpH調整(中和)が行われることがあります。この際、消石灰は凝集池や沈殿池に注入されます。

ただし、粉体である消石灰は溶解の手間や取り扱いの難しさがあるため、近年では原水のpH調整目的で使用されるケースは少なくなってきています。一方で、配水池に注入することで赤水(鉄さび水)の防止や配管内壁への保護膜形成を目的とする活用が増えてきています。

下水処理での活用

家庭から排出された生活排水は、下水処理場で処理されます。その過程で、反応槽内の微生物により分解された汚泥を凝集・沈殿させる工程において、無機凝集剤と併用して消石灰が使用されることがあります。

また、脱臭や殺菌の目的で消石灰を注入するケースもあり、処理効率や衛生面の向上に貢献しています。

その他の用途

消石灰は、上下水処理以外にもさまざまな分野で活用されています。たとえば製糖工場では、砂糖水溶液に消石灰を加えた後、二酸化炭素(CO₂)を吹き込むことで炭酸カルシウム(CaCO₃)を生成し、不純物を吸着・沈殿除去する工程に利用されています。

さらに、一般家庭や農業用途としても活用の幅が広く、園芸用肥料や漆喰、運動場のライン引き用資材など、多岐にわたる分野で使用されています。

◇消石灰を用いた排ガス処理装置の仕組み

消石灰を用いた排ガス処理装置には、乾式処理方式と半乾式処理方式の2つのタイプがあります。いずれも、焼却施設などで発生する酸性ガスを効率よく中和し、環境への影響を軽減する役割を担っています。

乾式処理方式

乾式処理では、粉末状の消石灰を排ガスに直接噴霧し、酸性ガスと化学反応させて中和します。装置の構造がシンプルで、省スペースかつ運用コストが低いことが大きなメリットです。

しかし、反応効率はやや低いため、十分な処理効果を得るには多量の消石灰が必要となり、その結果として未反応の薬剤や反応生成物が多く発生します。これらは適切に回収・処分する必要があります。

半乾式処理方式

半乾式処理では、消石灰を水と混ぜてスラリー状にし、排ガス中に噴霧します。反応効率が高く、消石灰の使用量を抑えながら塩化水素や硫黄酸化物を効果的に除去できるのが特長です。さらに、湿度の影響を受けにくく、安定した処理性能を維持しやすい点も利点のひとつです。

◇消石灰を用いた排ガス処理装置の主な種類

排ガス中に含まれる酸性ガスや有害物質を中和・除去する方法として、消石灰を用いた処理方式は、さまざまな施設で広く採用されています。石灰を活用した排ガス処理装置の代表的な種類と、それぞれの仕組みや特徴について解説します。

ばいじん除去設備

ごみ焼却施設の排ガス処理において、ばいじん除去の主力設備として用いられているのが「ろ過式集じん器(バグフィルタ)」です。バグフィルタは、テフロンやガラス繊維製のろ布で排ガスをろ過し、微細な粉じんを効率よく捕集します。また、酸性ガスの中和にも対応できるため、乾式排ガス処理システムの一部としても活用されています。

ばいじんがろ布に堆積すると、逆圧やパルスジェットなどの方式で払い落としを行い、ろ過性能を維持します。前段では消石灰や活性炭を吹き込み、有害ガスの除去も可能です。

酸性ガス除去設備

塩化水素や硫黄酸化物などの酸性ガスの除去には、乾式法と湿式法の2つの処理方式があります。

乾式法は、消石灰などのアルカリ性粉体を排ガスに吹き込み、化学反応によって中和・除去する方法で、装置がコンパクトで排水処理も不要な点が特長です。薬剤使用量は多いものの、近年では性能が向上し、活性炭の併用によりダイオキシン類などの除去も可能になっています。

湿式法は、水や苛性ソーダを噴霧して酸性ガスを液中に吸収・中和する方式で、高い除去性能があり、水銀や重金属の処理にも対応します。ただし、排水処理や白煙防止のための設備が必要で、コストやエネルギー消費が大きくなります。

そのため、実際の施設では乾式法と湿式法を併用するハイブリッド方式が多く採用され、効率とバランスの取れた排ガス処理が行われています。

窒素酸化物除去設備

燃焼制御法は、焼却炉内の燃焼状態を調整して窒素酸化物の発生自体を抑える方法で、設備がシンプルかつ導入しやすいため、多くの焼却施設で採用されています。ただし、除去効果は80~150ppm程度と限定的で、高性能な処理には他方式との併用が必要です。

主な方法には、アンモニア還元を利用する自己脱硝方式(低酸素燃焼)、温度制御による水噴霧法、および酸素濃度を下げる排ガス再循環法があり、いずれも予防的な手段として活用されています。維持が容易な反面、高濃度の窒素酸化物や厳しい排出規制への対応には限界があります。

【あわせて読みたい】

ごみ焼却施設で排出される有毒ガス除去に使用される消石灰

引用元:photo AC

ごみ焼却施設では、燃焼過程で発生する有害ガスを適切に処理するための技術が求められています。これには、消石灰を使用した中和処理が有効です。塩化水素(HCl)や硫黄酸化物(SOx)を除去する仕組みについて詳しく解説します。

◇ごみ焼却施設で使用される消石灰

ごみ焼却施設では、燃焼過程で塩化水素や硫黄酸化物といった有害な酸性ガスが発生します。これらの物質は大気汚染防止法によって排出基準が定められており、環境への悪影響を防ぐために確実な処理が求められます。

とくに塩化水素や硫黄酸化物は、排ガス処理の中でも中和・除去が不可欠な代表的な酸性成分です。その処理において広く使用されているのが消石灰です。

消石灰は強いアルカリ性を持ち、酸性ガスと速やかに反応する性質があるため、効果的に中和処理を行うことができます。このため、多くの焼却施設で採用されています。

◇消石灰で排出ガスの無害化を実現する仕組み

ごみ焼却の過程では、塩化水素や硫黄酸化物といった酸性ガスが発生し、大気汚染の原因となるため、これらを無害化する処理が不可欠です。その対策として、消石灰が広く活用されています。

消石灰はアルカリ性が強く、酸性ガスと化学反応を起こすことで中和・除去を可能にします。塩化水素は、塩化ビニル系のプラスチック、漂白剤が含まれた紙類、生ごみに含まれる食塩などが燃焼することで発生します。

これらが高温環境下で反応すると、さらに無機塩化物が生成されることもあります。一方、硫黄酸化物は、紙類やタンパク質系の生ごみ、加硫ゴムなどに含まれる硫黄分の燃焼によって主に二酸化硫黄(SO₂)の形で発生します。

こうした酸性ガスの除去には、乾式処理・半乾式処理・湿式処理の3つの方式が用いられています。

・乾式処理

消石灰を微粉末のまま排ガスに直接噴霧して中和する方法。装置がシンプルで廃水が出ないという利点がありますが、消石灰の使用量が多くなる点が課題です。

・半乾式処理

消石灰をスラリー状にして噴霧し、塩化水素や硫黄酸化物と効率よく反応させる方式。消石灰の使用量を抑えつつ高い除去性能を発揮でき、特に塩化水素の除去率は90〜98%と非常に高く、現在広く利用されています。

・湿式処理

水酸化ナトリウムや炭酸カルシウムを溶かした水溶液を使って酸性ガスを中和する方法で、除去効率が非常に高い一方、排水処理が必要となるため、主に大規模な施設で採用されています。

これらの方式は、それぞれの施設規模や処理対象ガスの性質に応じて使い分けられています。

【あわせて読みたい】

消石灰の課題と最新技術

引用元:photo AC

ごみ焼却施設では、消石灰を用いた排ガス処理が一般的ですが、運用にはいくつかの課題が指摘されています。

◇消石灰の課題

消石灰は酸性ガスの中和に効果的な薬剤として広く使用されていますが、その一方で、運用上のいくつかの課題も存在します。とくに湿度の影響・コスト増・廃棄物処理の負担といった点が、処理効率や環境対応の面で問題となることがあります。

まず、湿度が高い環境では消石灰が吸湿して凝集しやすくなり、酸性ガスとの反応面積が減少することで除去効率が低下します。この現象は、特に乾式処理方式において顕著であり、対策としては処理装置内の湿度管理や除湿工程の導入が有効とされています。

また、排ガス量が多い大規模施設では消石灰の使用量も比例して増加するため、薬剤費用や搬入・保管コストが高くなる傾向にあります。これにより、長期的な運用コストの増大が課題となり、より効率的な薬剤投入や回収の工夫が求められます。

さらに、乾式法においては反応しきれなかった消石灰が未反応粉(ダスト)としてバグフィルタなどで捕集されます。これらの残渣は廃棄物として埋立処理が必要となり、埋立地の容量消費や処理コストの増加につながるという環境的・経済的負担も無視できません。

この対策では、リサイクル技術の導入などによる運用管理の工夫が不可欠です。

◇処理効率を高める技術

酸性ガスの中和剤として広く用いられている消石灰ですが、近年では処理効率やコスト、環境負荷の観点から、より高性能な薬剤の導入が進んでいます。

高反応性消石灰の活用

近年では、従来の消石灰に代わり「高反応性消石灰」の導入が進められており、排ガス処理におけるさまざまな課題の解決に貢献しています。高反応性消石灰は、通常の消石灰に比べて酸性ガスとの反応効率が高く、少量で優れた除去効果を発揮できるのが特長です。

これにより、消石灰の使用量を大幅に削減でき、薬剤コストや搬入・保管にかかる経費の削減にもつながっています。とくに塩化水素の除去性能が高く、従来の約半分の量で同等の処理効果を発揮できる点は、運用面での大きな利点です。

さらに、高反応性消石灰には飛灰(ひばい)中の鉛などの有害金属の溶出リスクを抑える効果もあるため、最終処分時の環境負荷の低減にも寄与しています。

重曹の活用

ごみ焼却により発生する排ガスには、塩化水素や硫黄酸化物といった酸性ガスが高濃度で含まれており、これをアルカリ性薬剤で中和して無害な塩類に変換・除去しています。

現在は、乾式処理方式が主流であり、カルシウム系の消石灰やナトリウム系の重曹(NaHCO₃)を排ガス中に吹き込み、バグフィルタのろ布上で中和処理を行う方法が一般的です。

重曹は弱アルカリ性で取り扱いやすく、消石灰に比べて安全性が高いとされており、消石灰では対応が難しい条件でも高い処理効果が期待できる薬剤として注目されています。

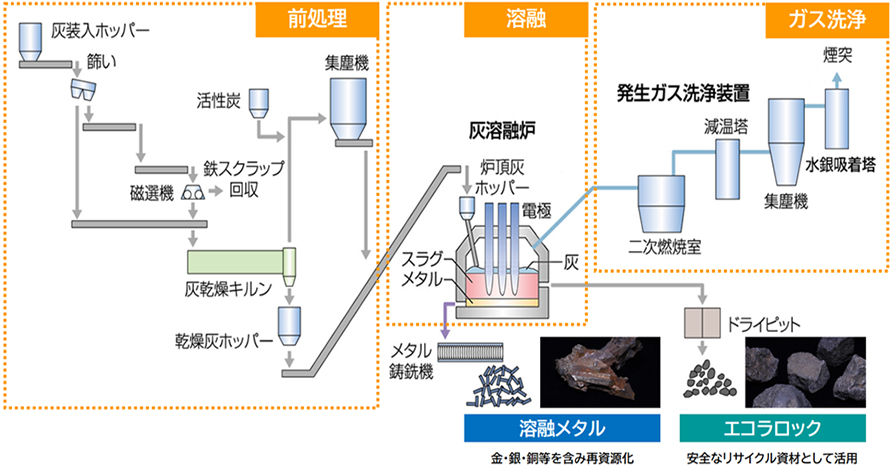

焼却灰の活用

ある研究では、排ガス処理に使用される消石灰の代替材として焼却灰を活用する可能性を検討しました。具体的には、300µm以下に粉砕し水冷処理を施した焼却灰(カルシウム含有量:39~46%)を170℃で評価した結果、消石灰と比較して約60~80%のHCl除去性能を示しました。

焼却灰に含まれる有効成分は全体の10~15%程度と限られているものの、バグフィルタへの消石灰吹き込み量の一部を代替できる可能性が十分にあります。

一方で、焼却炉内で焼却灰を直接噴霧しても、その場でのHCl除去には効果が見られませんでした。しかし、高温環境でカルシウム化合物が酸化カルシウムに分解されることで、下流側でのHCl除去に貢献する可能性があることが示唆されています。

このように、焼却灰の再利用は、消石灰の代替としての新たな資源活用策として注目されつつあります。

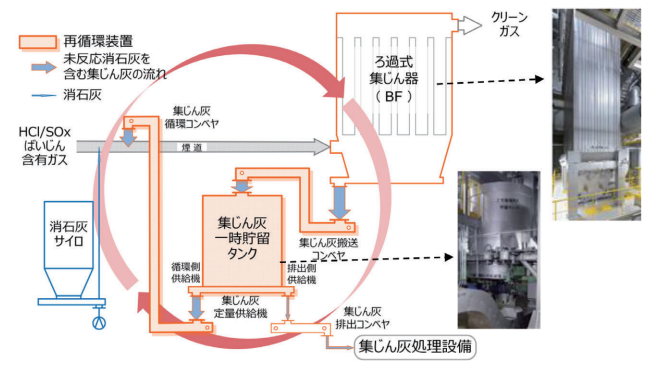

◇リサイクル技術(乾式集じん灰再循環システム)

日立造船株式会社が開発した乾式集じん灰再循環システムは、ごみ焼却発電施設で発生する排ガス中の酸性ガス(塩化水素や硫黄酸化物など)を効率的に除去するための技術です。

このシステムでは、消石灰を使って酸性ガスを中和し、その過程で発生した集じん灰(未反応の消石灰を含む)を再び排ガス処理工程に循環させて再利用します。

この再循環により、酸性ガスの除去に必要な消石灰の量を大幅に削減でき、集じん灰の埋立処分量も減らすことができます。さらに、従来の湿式処理法と同等の高い排ガス処理性能を維持しつつ、設備の簡素化やコスト削減、発電効率の向上も実現しています。

たとえば、処理能力500トン/日のごみ焼却発電施設に導入した場合、年間2,553MWhの発電量増加や収益の向上が見込まれています。そのため、このシステムはエネルギーの有効利用と環境負荷低減の両立を可能にし、湿式洗煙の代替技術として注目されています。

【あわせて読みたい】

排ガス処理装置のおすすめメーカー

排ガス処理に用いられる消石灰の効果を最大限に引き出すには、適切な処理装置が不可欠です。

ここでは、高性能な排ガス処理装置を提供するメーカーとして3社を紹介し、それぞれの特徴と強みについて解説します。

◇サンレー冷熱株式会社

サンレー冷熱株式会社は、住友電工グループの一員として80年以上の歴史を持つ排ガス処理装置メーカーです。

特に、VOC(揮発性有機化合物)処理や悪臭除去に関する技術に強みがあり、環境負荷を低減しながら高い処理効率を実現する脱臭装置を提供しています。

さらに、触媒燃焼式、直接燃焼式、濃縮式脱臭装置といった多様な技術を組み合わせることで、省エネルギーかつ高効率なシステムを提案しています。

| 会社名 | サンレー冷熱株式会社 |

| 所在地 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-25 |

| 電話番号 | 072-856-3221 |

| 公式ホームページ | https://www.sunray-r.co.jp/environment/ |

また、同社のバーナー燃焼技術を応用した熱風発生装置や、廃液燃焼処理装置も注目されています。

これらの技術は、排ガス処理と同時にエネルギーを有効活用できるため、コスト削減にも貢献します。

パルスプラズマ脱臭装置

サンレー冷熱株式会社が提供する「パルスプラズマ脱臭装置」は、低濃度・大風量・複合臭気に対応するために開発された脱臭装置です。

酸化ラジカルとの酸化反応によって複合臭を分解し、吸着触媒剤の使用量が少なく長寿命、かつランニングコストの低減が可能です。乾式処理方式なので維持管理が簡単なうえに、必要なのは電力のみとなっており、化石燃料や薬品を使わず、二酸化炭素排出ゼロを実現しています。

主な用途は、食品工場、医薬品工場、肥料製造工場、ごみ処理プラント、排水処理プラントなどでの臭気処理です。装置はパッケージ型や分割型があり、処理風量や設置スペースに応じて選べます。

サンレー冷熱株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼サンレー冷熱は充実したメンテナンス体制とアフターサービスを提供

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇東邦化工建設株式会社

引用元:東邦化工建設株式会社

東邦化工建設株式会社は、帝人グループのエンジニアリング会社として、工場設備や機器の設計・施工、溶剤回収装置の製造、環境測定や分析を手掛ける企業です。

特に、プラント事業において排ガス処理や排水処理を含む環境関連設備の設計・施工を行い、クリーンな生産環境の実現に貢献しています。

同社は、吸着式、冷却凝集式、燃焼方式といった多様な排ガス処理技術を提供し、顧客のニーズに応じた最適なソリューションを提案しています。

| 会社名 | 東邦化工建設株式会社 |

| 所在地 | 〒411-8720 静岡県駿東郡長泉町上土狩234番地 |

| 電話番号 | 055-987-1087 |

| 公式ホームページ | https://www.t-cec.co.jp/ |

また、溶剤回収装置を活用した環境負荷低減とコスト削減の両立も可能であり、排ガス処理と資源循環を組み合わせた持続可能なシステムを構築できるのが強みです。

さらに、高度な分析技術を活かし、排ガスの成分測定や環境影響評価を行うことで、より効果的な処理装置の導入をサポートしています。

排ガス処理装置について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

◇OKIエンジニアリング

引用元:OKIエンジニアリング

OKIエンジニアリングは、半導体製造や液晶ディスプレイ製造、太陽電池製造における排ガス処理技術に特化した企業です。

特に、湿式排ガス処理装置を中心としたシステムの設計・設置・保守を提供し、有害物質の確実な除去を実現しています。

また、燃焼式除害装置との組み合わせにより、温室効果ガス削減や安全性向上にも貢献しています。

| 会社名 | OKIエンジニアリング |

| 所在地 | 〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-20-16 |

| 電話番号 | 03-5920-2300 |

| 公式ホームページ | https://www.oeg.co.jp/ |

同社の強みは、半導体や電子部品業界での長年の経験を活かし、特殊材料ガス除去を含む高度な環境システム技術を提供できる点です。

特に、PFC類などの温暖化係数の高いガスを無害化する技術は、脱炭素社会の実現に向けた重要なソリューションとして注目されています。

排ガス処理装置について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

まとめ

消石灰は、排ガス処理において重要な役割を果たし、特に酸性ガスの中和や有害物質の除去に優れた効果を発揮します。消石灰は強いアルカリ性を持ち、酸性物質と反応して中和します。湿度に影響されやすいため、湿式および乾式処理方式で活用され、処理後は無害な塩類として排出され、環境への負荷が少ない特徴があります。

排ガス処理装置には乾式、半乾式、湿式の三つの方式があります。乾式処理では粉末状の消石灰を排ガスに直接噴霧し、中和しますが、効率が低いため大量の消石灰が必要です。半乾式処理はスラリー状の消石灰を使用し、効率的に酸性ガスを除去できます。湿式処理は高い除去効率を誇りますが、大規模施設向けで排水処理が必要です。

ごみ焼却施設では、燃焼過程で発生する塩化水素や硫黄酸化物を消石灰で中和し、これらの酸性ガスを除去します。乾式、半乾式、湿式処理が広く採用され、特にHClの除去率は高いとされています。

消石灰を使用する際の課題としては、湿度による除去効率低下、コスト増、廃棄物の増加があります。これを解決するために、高反応性消石灰が導入され、反応効率を高め、消石灰の使用量を削減しています。

この記事を読んでいる人におすすめ